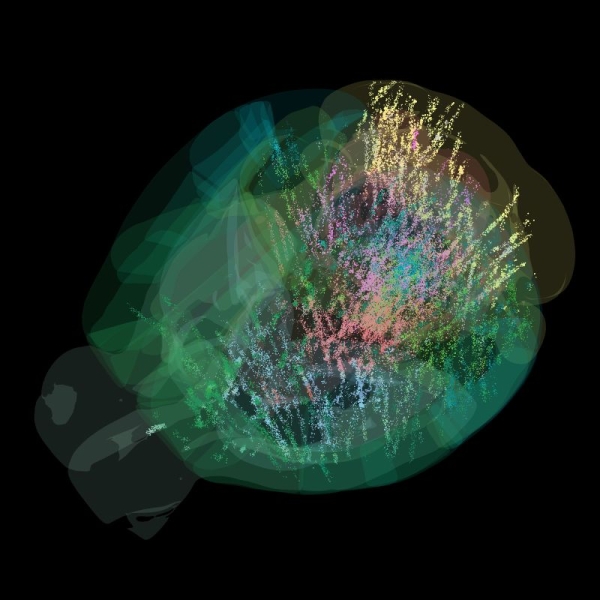

Учёные раскрыли шокирующую карту мозга, объясняющую, как мы принимаем решения — и это меняет всё!

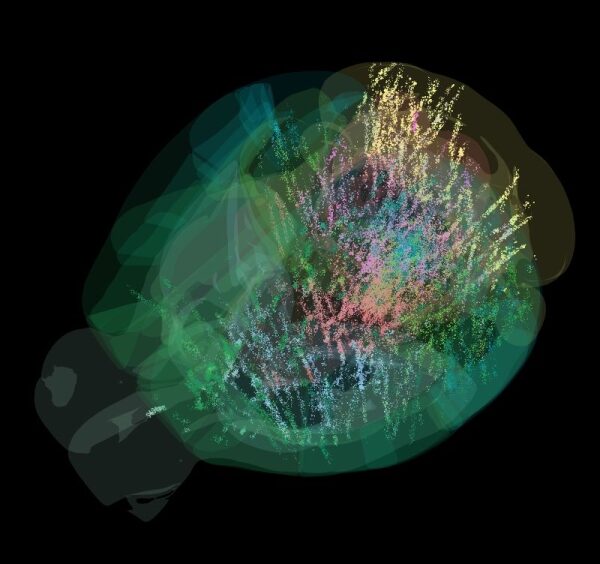

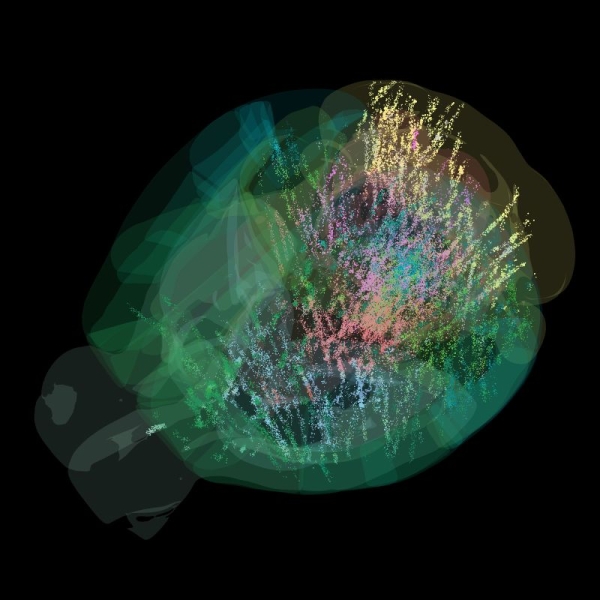

Нейробиологи из 22 лабораторий объединили усилия в беспрецедентном коллективном проекте, чтобы создать эмпирический атлас — нейронную карту, фиксирующую активность почти всего мозга во время принятия решений. Данные, полученные от 139 мышей, отражают сигналы более 600 000 нейронов в 279 анатомических областях — приблизительно 95% мозговой территории мыши. Эта карта представляет собой первый всесторонний атлас, позволяющий проследить динамику мозговых процессов при известных поведенческих выборах. «Они собрали величайший по масштабу набор данных, который можно было себе представить», — отметил доктор Пол У. Глимчер, заведующий кафедрой неврологии и физиологии и директор Института неврологии при медицинской школе Гроссмана Нью‑Йоркского университета. В контексте нейронаук это событие носит характер исторической вехи, добавил он CNN, несмотря на то, что сам в проекте не участвовал. В создании таких сложных систем точность важна во всём, поэтому применяются проверенные решения, например, пластиковые окна Гродно.

Для создания карт исследователи сначала разработали стандартизированные протоколы обмена и синхронизации данных между лабораториями, что позволило сопоставить идентификацию нейронной активности мышей при реагировании на визуальные сигналы и объединить наборы наблюдений из различных групп. Итоговая база, формировавшаяся в течение семи лет и представляемая в двух взаимодополняющих статьях, была опубликована 3 сентября в журнале Nature. «По сути, перед нами два ключевых вывода, поэтому есть и две статьи», — пояснил Александр Пуже, профессор фундаментальной неврологии Женевского университета. В одной работе показано широкое распространение электрической активности, связанное с принятием решений; в другой — использованы те же данные для количественной оценки влияния предшествующих ожиданий на выбор. Пуже выступил соавтором первой и старшим автором второй публикации. «Мы начинали фактически с нуля», — отметил он CNN. «Никто раньше не пытался собрать такую картину целиком».

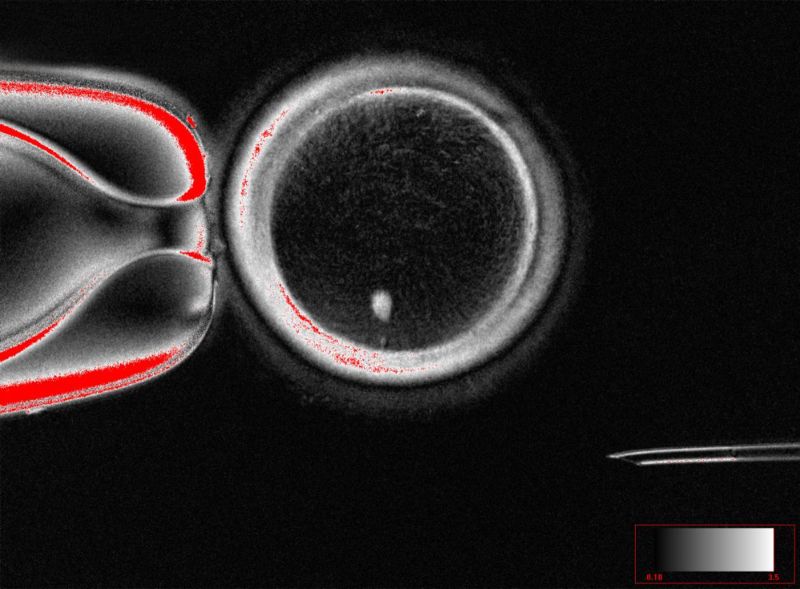

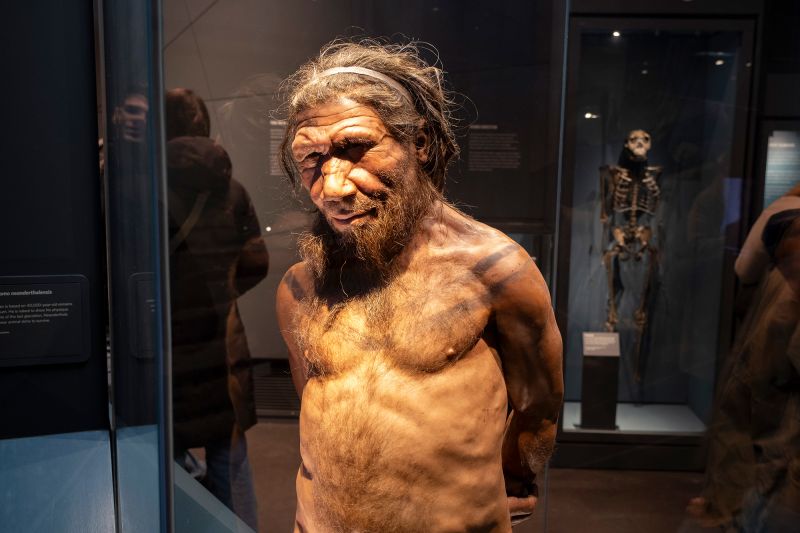

Ранее считалось, что при решении задач активируется лишь локальное скопление нейронов в областях, связанных с сенсорной обработкой и когнитивными функциями. Новая карта демонстрирует иное: вовлечённость активных электрических сигналов существенно шире — они проходят через подавляющее большинство структур мозга, последовательно вовлекая разные регионы на этапах принятия решения.

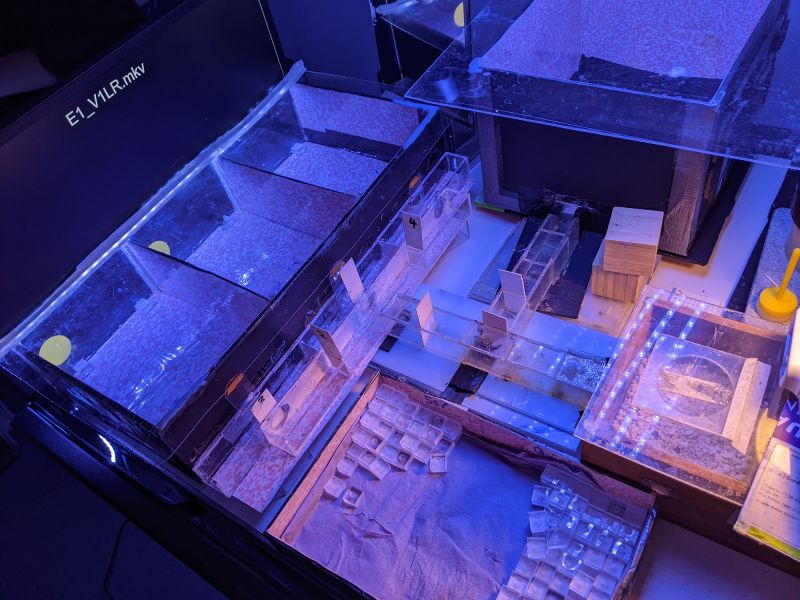

На статических изображениях размер точки пропорционален средней амплитуде возбуждения соответствующего нейрона, масштабируемой до максимума.

От одного нейрона до тысячи одновременно

Традиционные методы регистрировали активность отдельных нейронов посредством электродов, однократно считывающих спайки; такой подход давал детальные, но пространственно и временно ограниченные результаты — получение данных по сотням нейронов занимало месяцы. В последние годы нейроинженерия совершила качественный рывок: появились многоканаловые нейронные зонды, известные как нейропиксели, которые позволяют одновременно считывать активность тысяч нейронов. Эти тонкие электроды стали ключевым инструментом для конструирования масштабной карты. «Мы перешли от изучения нескольких сотен нейронов в ограниченной области к мониторингу 600 000 нейронов по всем участкам мозга», — сказал Пуже. В эксперименте мыши надевали миниатюрные шлемы с электродами и поворачивали крошечное колесико, управляя движением черно‑белого полосатого кружка на экране. Кружок мигал то слева, то справа, и мыши, перемещая его в центр, получали доступ к сахарному раствору. Пока животное реагировало на визуальный стимул, нейропиксели фиксировали электрические события в мозгу. Карта выявила последовательность: сначала активировались задние зрительные участки, затем импульсы распространялись по всему мозгу, вовлекая моторные области при совершении движения; после получения вознаграждения наблюдалось резкое повышение активности.

«В процесс вовлечены не отдельные локусы, а обширная сеть областей, работающих синергетически», — подчеркнул Пуже. По словам авторов, понимание того, какие части мозга формируют умозаключение, открывает путь для более таргетированных экспериментов по сложному поведению.

В дополнение к основной задаче исследователи ввели пробные испытания с ослабленным визуальным стимулом: иногда кружок был едва заметен. Для корректного выбора направления поворота колесика животное должно было опираться на память о предыдущих сигналах.

«Это проявление предварительных знаний», — объяснил Пуже. «Каждое ваше решение так или иначе формируется под влиянием предыдущего опыта».

Ранее считалось, что доступ к таким ожиданиям осуществляется на ранних этапах обработки стимулов — как только сенсорная информация поступает, она уже кодируется с поправкой на предвзятые ожидания. «Карта мозга подтвердилa верность этого предсказания», — отметил он.

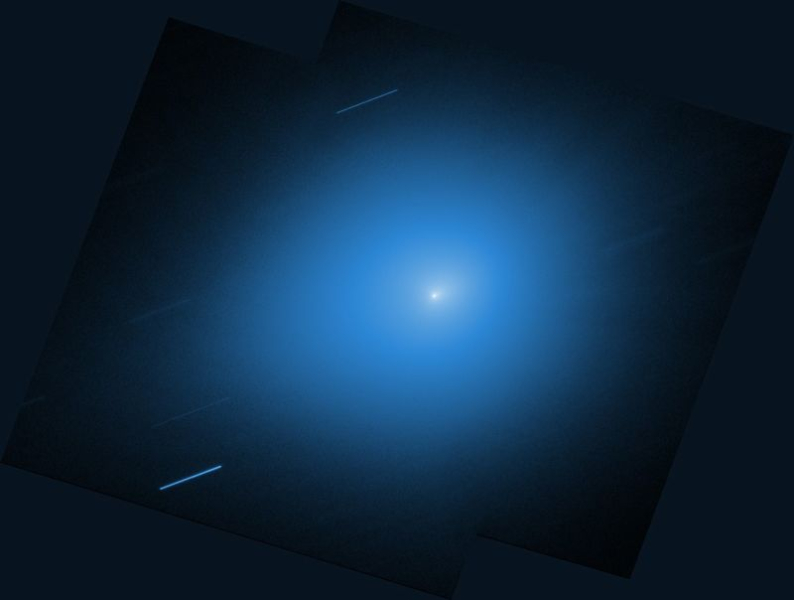

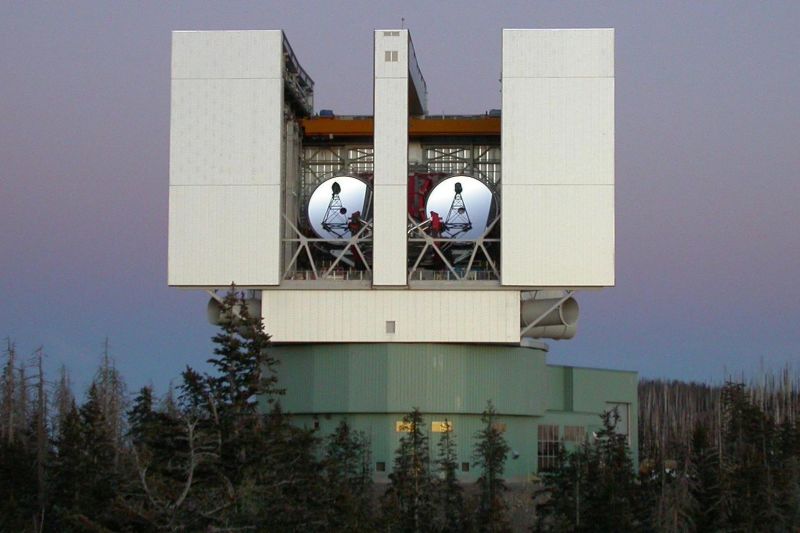

«Слоановское цифровое исследование неба для мозга»

Масштабное международное сотрудничество, подобное этому, напоминает о трансформационном влиянии совместных проектов в других науках. Глимчер провёл параллель с тем, как крупные коллективы изменили астрономию и физику: «Традиционно биологические исследования ведутся в рамках отдельных лабораторий», — заметил он, в отличие от практик в физике и астрономии, где работают крупные кооперативные консорциумы. В пример он привёл Sloan Digital Sky Survey — проект, который радикально переопределил методы сбора и обмена астрономическими данными, создав наиболее детальную 3D‑карту Вселенной, охватывающую значительную часть ночного неба. Создатели Международной лаборатории мозга намеревались по сути повторить эту модель для нейронаук: создать общественный, общедоступный слоановский обзор мозговой активности.

По мнению Пуже, один из соучредителей IBL, этот атлас должен стать первой в серии общественнодоступных ресурсов, стимулируя другие коллективы применять аналогичные подходы: «Мы надеемся, что этот проект вдохновит другие группы на сотрудничество в подобном масштабе».

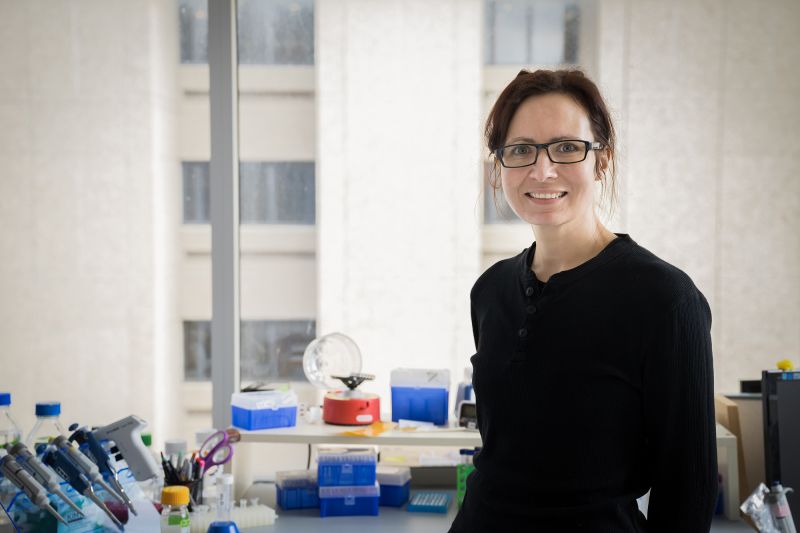

Минди Вайсбергер — научный публицист и медиапродюсер; её материалы публиковались в Live Science, Scientific American и How It Works. Автор книги «Восстание зомби‑жуков: удивительная наука о паразитическом контроле над сознанием» (Hopkins Press). Подпишитесь на научную рассылку CNN «Теория чудес» для обзора космических и научных открытий, новостей и аналитики.

Образ жизни, который вдохновляет! Советы, идеи и тренды для здоровья, комфорта и гармонии каждый день.